啟天宮-料館媽祖與黃阿祿嫂

相傳道光 21 年(1841),內地紅船將載運的福州木材卸下後,欲啟程返航,當天雖風平浪靜,不料船在水中竟原地打轉多時,眾人見此異象,遂焚香祈禱,得知神意欲駐留艋舺。料館商人黃姜生、黃祿父子發心迎奉媽祖神像,祀於黃家正廳,黃家事業此後突飛猛進。之後,料館媽祖改為地方公祀,規模日漸擴大,並由艋舺士紳捐貲重修,將原本的民房格局,修建為粗具寺廟形式,稱為啟天宮。

黃阿祿嫂是艋舺「女力」的傳奇人物,史書上並未記載其名,只知原本姓吳。在夫婿黃祿病逝後,她一肩扛起料館生意,親自指揮工人上山伐木,從中拔擢人才分層監督生產,後來成為艋舺三大富之一,流傳諺語「第一好張德寶,第二好黃阿祿嫂,第三好馬悄哥」。

艋舺龍山寺-地方議事堂及艋舺市街

清代泉州三邑(晉江、南安、惠安)人所建的艋舺龍山寺,具有多重的歷史意義。在宗教層面,龍山寺是地方信仰中心。在政治層面,曾經有「地方議事堂」的功能。當時清帝國的邊緣地區,朝廷無法直接控制縣級以下的地方社會,必須透過士紳與郊商間接治理,包括修路、團練、義倉、巡更等公共事務,多由地方自理,而龍山寺便是艋舺紳商聚集公議的重要場所,在頂下郊拚(1853)、清法戰爭(1884)時都有其角色。

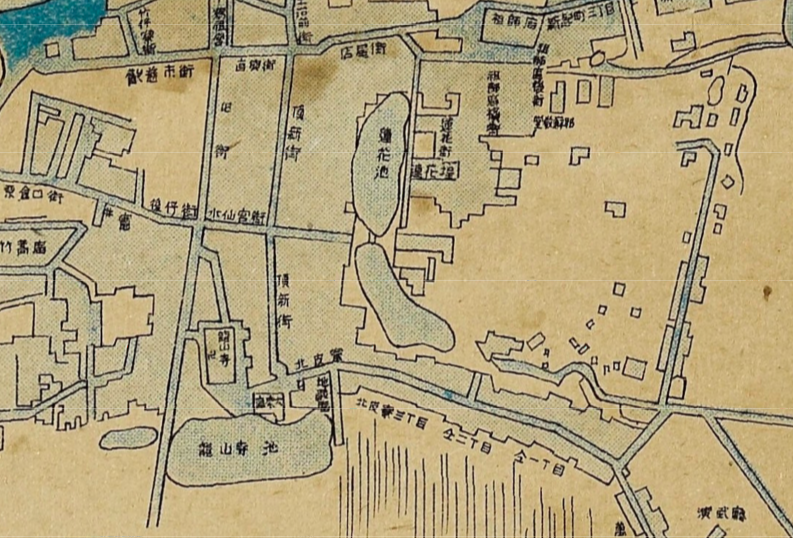

在商業層面上,龍山寺促進清代艋舺市街的發展,龍山寺西側帶來祭拜人潮,在原本的清代舊街之外,向南延伸興建新店頭街(今西園路),以販售各式新奇貨物聞名。龍山寺東側則形成廈新街、頂新街(今西昌街),成為殷商與店舖雲集之地。

剝皮寮歷史街區-清代街道紋理

清代的剝皮寮歷史街區,從龍山寺經由今日的青草巷,連接到街尾有當時駐兵的營盤(約為今龍山國中一帶),是艋舺通往古亭的交通要道。日治時期官方的市街改正,開始建設棋盤式道路,因此截斷了這一條連續性的老街紋理,店家朝向新闢道路築起洋樓,原本的清代老街,於是成為現代城市的後巷。

由於日治時期至戰後的都市計畫,將剝皮寮歷史街區規劃為老松國小的學校用地,凍結了康定路 173 巷的發展,意外保留清代街廓與日治建築的面貌。到了上世紀末,出現剝皮寮歷史街區保存運動的倡議,在不同意見的角力之下,居民被市府強制遷離,如今成為符合中產階級品味,「乾淨」而「安全」的剝皮寮歷史街區,原本的街道生活已經消失,成為在地人口中「觀光客去的地方」。

廣州街-日治時期以來的都市計畫

當時由淡水河邊的料館往南至龍山寺前埕一線,為艋舺市街的南緣,道路參差呈南北向或東西向,自西至東分屬書院邊街、育嬰堂街、大厝口街、大眾廟口街、北皮寮街、萬安街轄內。直到日治時期的都市計畫,才有建設棋盤式的道路格局,逐漸打通為東西向的一線道路,有利於人車通行,並連結至周邊的現代化道路,戰後命名為廣州街。

有意思的是,清代龍山寺前原有一口龍山寺池,在日治時期,官方填平為龍山公園,但仍保留一處噴水池。到了戰後,市府興建以小吃聞名的龍山商場,吸引許多人潮,隨著捷運建設所需,如今改為艋舺公園,並將攤商安置於新的龍山商場。由此可見,從日治時期至戰後,官方如何以現代的都市計畫重塑了龍山寺前的公共空間。